- Veranstaltungen

- Meldungen

- Newsletter

- Anmeldung / Abmeldung

- Dialog 2025

- Dialog # 104 / März 2025

- Dialog # 106 / Oktober 2025

- Dialog 2024

- Dialog 2023

- Dialog 2022

- Dialog 2021

- Dialog 2020

- Dialog 2019

- Dialog 2018

- Dialog 2017

- Dialog 2016

- Dialog 2015

- Dialog 2014

- Dialog 2013

- Dialog 2012

- Dialog 2011

- Dialog 2010

- Dialog 2009

- Dialog 2008

- Dialog 2007

- Dialog 2006

- Dialog 2005

- Dialog 2004

- Dialog 2003

- Dialog 2002

- Dialog 2001

- Dialog 2000

- Dialog 1999

- Dialog 1998

- Debatten

- Archiv

Dialog # 106 / Oktober 2025

1 / Intro

Liebe Freundinnen und Freunde des Moses Mendelssohn Zentrums,

mit dieser Ausgabe erhalten Sie den DIALOG erneut als elektronischen Newsletter. Zu Beginn des Wintersemesters freuen wir uns, Sie zu den vor uns liegenden Veranstaltungen einzuladen wie auch Sie über Neuerungen in unserem Haus zu informieren. Wie Sie vielleicht aus der letzten Printausgabe des DIALOG erinnern, blicken wir auf einen recht internationalen Sommer zurück: wir waren Gastgeber der diesjährigen Jahreskonferenz der European Association of Israel Studies und der Internationalen Summer School des EU-geförderten Forschungsprojektes EUMES („European Minorities in Urban Spaces“). So international beide Veranstaltungen waren, so stärkten sie zugleich unser nachbarschaftliches Miteinander mit unseren institutionellen Nachbarn vor Ort: dem Brandenburg-Museum, dem Einstein-Forum sowie dem Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschungen, in deren Räumen wir tagen durften.

Auch die aktuelle Staffel des Podcast Jüdische Geschichte Kompakt widmet sich einem internationalen Thema: wir nehmen darin die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen aus zivilgesellschaftlicher Perspektive in den Blick. Drei Folgen dieser Staffel sind bereits online nachzuhören. Die vierte und letzte Folge geht am ersten Freitag im November online, in Kooperation mit dem New Israel Fund sprechen wir darin über aktuelle Herausforderungen in der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen in Israel.

Wir beginnen diesen Herbst mit einigen personellen Neuerungen. Die langjährige Wissenschaftliche Mitarbeiterin am MMZ, PD Dr. Anna-Dorothea Ludewig, ist bis zum kommenden Sommer beurlaubt, da sie direkt nach Abschluss ihres Gastaufenthaltes am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire (USA), eine Vertretungsprofessur an der Universität Potsdam übernehmen wird. Und ich selbst, Sie werden es womöglich noch aus der Printausgabe des DIALOG erinnern, verbringe das akademische Jahr 2025/26 an der Universität Oxford. Dort bin ich mit der seit 1965 bestehenden Gastprofessur als Richard von Weizsäcker-Fellow am St. Antony’s College an der Universität Oxford und werde dort unter anderem am Buchprojekt der Deutsch-jüdischen Diaspora arbeiten.

Es ist mir zugleich eine große Freude, auf diese Weise gleich mehrere Kolleg:innen willkommen heißen zu können, die nun ihrerseits das akademische Jahr am MMZ verbringen werden: die Literaturwissenschaftlerin PD Dr. Yael Kupferberg und der Historiker Dr. David Jünger.

Ich persönlich verabschiede mich hiermit von Ihnen für die kommenden zehn Monate und übergebe mit großem Dank an ein wirklich außergewöhnliches Team, das eine solche Beurlaubung überhaupt denkbar macht, und besonders an PD Dr. Werner Treß, der meine Aufgaben stellvertretend übernimmt und Sie an dieser Stelle in den kommenden DIALOGen willkommen heißen wird.

Liebe Leser:innen, ich wünsche Ihnen nun im Namen des gesamten MMZ viele erkenntnisreiche Einblicke bei der Lektüre dieses Newsletters. Vielleicht verleitet das ein oder andere Sie zu einem Blick in unsere virtuelle Präsenz und Sie stöbern durch die vor uns liegenden Aktivitäten. Und wie immer gilt: Noch mehr heißen wir Sie natürlich auch in Person willkommen – sollte die eine oder andere Ankündigung Ihr Interesse finden, oder es Sie in unsere wunderschönen Bibliotheksräume mit reichhaltigem Bücherangebot ziehen: Wir freuen uns auf Sie!

Es grüßt Sie herzlich

Miriam Rürup und das Team des MMZ

2 / Veranstaltungen

Überlebt – und nun? Jüdisches Leben in Ostdeutschland nach 1945/89

Zeit: Dienstag, 11.November 2025, 18:00 Uhr

Ort: Brandenburg Museum, Am Neuen Markt 9, Potsdam

Veranstalter: MMZ und Brandenburg Museum

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Potsdamer Gespräche“ führt Lutz Fiedler vom MMZ ein Gespräch mit der Historikerin Annette Leo sowie der Schauspielerin, Chasan und Maggid Jalda Rebling über zweierlei unterschiedliche Zäsuren in der deutschen Geschichte: die Jahre 1945 und 1989. Das Gespräch wirft einen Blick auf jüdisches Leben nach 1945 mit besonderem Fokus auf die DDR und ihre Nachgeschichte. Anlass des Gesprächs ist zudem die überarbeitete Website „Jüdische Geschichte[n] in der DDR“, die der Öffentlichkeit an diesem Abend in neuem Gewand präsentiert wird: https://ddr.juedische-geschichte-online.net/

Zur Veranstaltungsreihe „Potsdamer Gespräche“: Der Zusammenschluss der wissenschaftlichen Institutionen Forum Neuer Markt in der Potsdamer Mitte gestaltet das Themenjahr der „Potsdamer Gespräche“ mit Blick auf das Kriegsende vor 80 Jahren. In acht Veranstaltungen wird das „Schlüsseljahr 1945“ unter den Aspekten historischer Einordnung, Erinnerungskultur und Nachwirkungen bis in die Gegenwart behandelt.

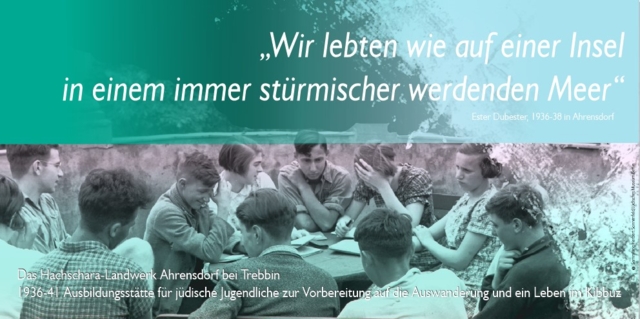

Ausstellung zum Landwerk Ahrensdorf – Ab jetzt als Dauerausstellung in Trebbin

Die bis Ende Januar in der Galerie des Kreishauses Teltow-Fläming in Luckenwalde gezeigte Ausstellung zum Landwerk Ahrensdorf, welche in Kooperation mit dem MMZ vom Museum des Teltow erstellt wurde (wir berichteten bereits im Dialog #102), wird von nun an dauerhaft in Trebbin präsentiert. Am 13. September wurde die Ausstellung feierlich an ihrem neuen Präsentationsort in der Goethestraße 1 in Trebbin eröffnet. So wird die neue Ausstellung nahe dem einstigen Präsentationsort der ersten vorhandenen Ausstellung zum Landwerk Ahrensdorf mit dem Titel „Einblicke zur Hachschara – Das Landwerk Ahrensdorf 1936–1941. Eine Brücke zum Leben“, welche im Jahr 1996 erstellt wurde, gezeigt. Seit kurzem ist auch ein ausführlicher Artikel zum Landwerk Ahrensdorf auf der Seite „Hachschara als Erinnerungsort“ verfügbar: https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/2

Informationen zur Ausstellung:

Der Besuch ist nach Absprache möglich.

Zur Anmeldung kontaktieren Sie bitte die Stadtverwaltung Trebbin:

Tel. 033731 84211 oder rathaus@stadt-trebbin.de

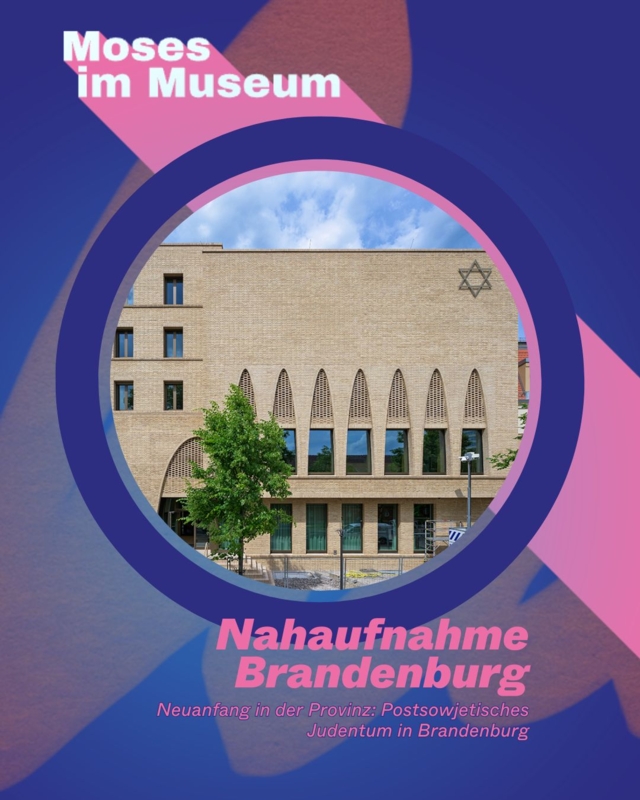

Nahaufnahme Brandenburg – Moses im Museum

In Kooperation mit dem Brandenburg Museum

In der zweiten Jahreshälfte laden wir herzlich zu unserer gemeinsamen Vortragsserie mit dem Brandenburg Museum ein. Zwei weitere spannende Veranstaltungen zur jüdischen Geschichte Brandenburgs stehen auf dem Programm:

Ort: Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam

Dienstag, 14. Oktober 2025 , 18–20 Uhr

Dr. Olaf Glöckner (MMZ):

Neuanfang in der Provinz – Postsowjetisches Judentum in Brandenburg

Zur Anmeldung

Donnerstag, 6. November 2025, 18–19 Uhr

Dr. Bettina Götze, Nina Zellerhoff (MMZ) und Laura Brüggemann (MMZ):

„…wie in einer kleinen jüdischen Autonomie“ – Das Landwerk Steckelsdorf-Ausbau und die Hachschara in Brandenburg

Zur Anmeldung

Eintritt frei – Anmeldung empfohlen (begrenzte Plätze)

Im Anschluss gibt es jeweils die Gelegenheit zur Erkundung der Brandenburg.Ausstellung)

3 / Projekte

Neues EU-Projekt am MMZ

Im Rahmen des EU-Projekts „Teaching about Race and Gender Exclusion Timelines (TARGET)“, das von unserer Kollegin Martina Bitunjac am MMZ begleitet und mitgestaltet wird, fanden im Mai und Juni dieses Jahres Studienreisen nach Kroatien und Rumänien statt. Die Projektteilnehmer/innen besuchten unter anderem zahlreiche Erinnerungs- und Gedenkstätten, darunter das Museum des Pogroms in der rumänischen Stadt Iași und die Gedenkstätte Jasenovac in Kroatien.

Das Ziel des zweijährigen Projekts besteht darin, das Wissen über die Politik faschistischer und nationalistischer Bewegungen und Regime in den 1930er- und 1940er-Jahren zu erweitern und ein nuancierteres Verständnis dafür zu entwickeln, wie deren Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten zum Holocaust führte. Dabei wird insbesondere die weibliche Partizipation in faschistischen Bewegungen und am Holocaust untersucht. Die Ergebnisse sollen später in Form effizienter Lernwerkzeuge einer breiteren Öffentlichkeit, insbesondere Jugendlichen, zugänglich gemacht werden. Dazu gehört unter anderem die Erstellung einer interaktiven Multimedia-Website. Zudem wird im nächsten Jahr im MMZ eine Konferenz zum Thema „Between Past and Present. Continuities of Right-Wing Extremist Images of Womanhood” stattfinden.

An dem Projekt sind mehrere Organisationen und Institute aus Kroatien (Centre for Promotion of Tolerance and Holocaust Remembrance), Deutschland (Moses Mendelssohn Zentrum) und Rumänien (Iaşi Municipality, The University Al. I. Cuza of Iaşi) beteiligt.

Eine nähere Beschreibung des internationalen Projekts finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.mmz-potsdam.de/forschung/projekte/teaching-about-race-and-gender-exclusion-timelines-target

Neues DFG-Projekt am MMZ: Jüdisches Filmerbe zwischen kultureller Praxis und Gedächtnisinstitutionen (2026–2028)

Gemeinsam mit dem Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft an der Universität Potsdam sowie der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF startet das MMZ zu Beginn des kommenden Jahres ein zweites Forschungsprojekt zum Jüdischen Filmerbe. Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Schwerpunktprogramm Jüdisches Kulturerbe geförderte Projekt Jüdisches Filmerbe zwischen kultureller Praxis und Gedächtnisinstitutionen knüpft an das Vorgängerprojekt Jüdisches Filmerbe (2022–2025) an und vertieft die Grundlagenforschung in engem Austausch mit Film- und Kulturerbeinstitutionen, Filmemacher:innen und Publikum.

Das jüdische Filmerbe soll mit seiner doppelten Relevanz als Film und als Quelle jüdischer Geschichte und Erfahrung weiter erforscht werden. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Bezüge und Arbeitsweisen im Umgang mit diesem Erbe aus künstlerischer, wissenschaftlicher sowie museologischer und archivarischer Perspektive zu erörtern. Ein weiteres Ziel ist die Erschließung, Sicherung und Untersuchung marginalisierter Erinnerungen und von Verlust bedrohter Filmsammlungen, die nicht zuletzt auch für die Forschung in anderen Disziplinen zugänglich gemacht werden sollen. Darüber hinaus wird das gesicherte Filmmaterial in partizipativen Formaten der Öffentlichkeit vorgestellt und so in eine lebendige (jüdische) Filmkultur eingebunden.

Eine gemeinsame inhaltliche Klammer bildet das Interesse an Familienarchiven und familialen Erinnerungen, die in bewegten Bildern überliefert sind. Die drei Teilprojekte verweisen – bei aller methodischen und thematischen Vielfalt – auf die besondere Bedeutung bewegter Familienbilder als jüdisches Filmerbe.

Die Projektleitung übernehmen PD Dr. Anna-Dorothea Ludewig (MMZ), Dr. Ulrike Schneider (Universität Potsdam) und Dr. Lea Wohl von Haselberg (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF).

Weitere Informationen: https://spp-juedisches-kulturerbe.de/juedisches-filmerbe-zwischen-kultureller-praxis-und-gedaechtnisinstitutionen/

4 / Berichte

MMZ richtete EAIS Annual Conference 2025 aus

Die European Association of Israel Studies (EAIS), ein unabhängiges internationales Forschungsnetzwerk, das sich vorrangig mit der Geschichte und Gegenwart des modernen Staates Israel beschäftigt, unterhält seit langem intensive Beziehungen zum MMZ. Board-Mitglieder wie Joanna Dyduch (Jagiellonen Universität Krakow) und Marcela Menachem Zoufalá (Karls-Universität Prag) haben einst selbst Forschungs- und Lehraufenthalte am MMZ absolviert, und die Zahl gemeinsamer Publikationen nimmt stetig zu. So war es kein Zufall, dass in diesem Jahr die EAIS Annual Conference in Potsdam ausgerichtet wurde. Um die dabei überdurchschnittlich hohe Zahl an Panels und Rundtischgesprächen bewältigen zu können, halfen auch unsere Nachbarn, das Einstein Forum, das Brandenburg Museum und das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) großzügiger Weise mit Räumlichkeiten aus. Rund 120 Israel-Forscher:innen aus ganz Europa, Israel, den USA und sogar China konnten so eine Konferenz voll spannender Vorträge, Diskussionen und auch Dispute erleben.

Mit dem übergreifenden Konferenzthema „Navigating Dire Straits. Israeli Polity in the Times of Crises“ hatten es sich die Organisator:innen nicht leicht gemacht, doch spiegelte es den Wunsch vieler EAIS-Mitglieder, um die aktuellen (und akuten) Probleme Israels – nach innen wie nach außen – keinen Bogen zu machen. Nicht wenige Vortrags- und Panel-Themen befassten sich mit den Polarisierungstendenzen in der israelischen Gesellschaft, mit Versuchen einer kollektiven Bewältigung des 7. Oktober 2023, mit der dramatischen Eskalation des israelisch-palästinensischen Dauerkonfliktes oder mit Veränderungen im Verhältnis zwischen Israel und der Diaspora. Ein halbes Dutzend an Panels fokussierte zudem auf Fragen von (widersprüchlicher) Territorialpolitik, Minderheiten in Israel, Staatsbürgerschaft, ungelöste ethnische Konflikte und die Zukunft der Israel Studies selbst.

„May the conference contribute to a better understanding of Israel, Palestine, and the possibilities for moving closer to a stable peace for everyone in the Middle East“, hatte MMZ-Direktorin Miriam Rürup gleich zu Beginn geäußert, und EAIS-Präsident Artur Skorek hatte ergänzt: „If we leave this event with some of our prior convictions questioned through dialogue with fellow scholars, then the conference will have truly succeeded.“

Für die Israel Studies in Europa – wie auch anderswo – ist mittlerweile klar, dass sie auch in den kommenden Jahren weit mehr mit dem ungelösten israelisch-palästinensischen Dauerkonflikt konfrontiert bleiben werden als noch vor dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Krieges in Gaza. Dies könnte zu (temporär) verringerter Aufmerksamkeit für andere Bereiche der Israel Studies führen, möglicherweise aber auch neue Wege in Kooperation mit anderen Disziplinen öffnen – wie etwa den Conflict and Peace Studies.

Dass die Israel Studies – unbesehen aktueller Konflikte und Krisen – gerade in der osteuropäischen Wissenschaftslandschaft weiter gut verankert bleiben, belegt die Planung für 2026: Dann findet die nächste EAIS Jahreskonferenz an der Vytautas Magnus Universität in Kaunas (Litauen) statt. (Bericht: Olaf Glöckner)

EUMES Summerschool am MMZ

Studierende und Doktorand:innen aus fünf verschiedenen Ländern wohnten der diesjährigen EUMES Summerschool bei, die das MMZ vom 9. bis 12. September in den eigenen Räumlichkeiten ausrichtete. EUMES steht für das EU-geförderte Forschungs- und Bildungsprojekt „European Minorities in Urban Spaces“, an welchem sich derzeit neben dem MMZ auch die Karls-Universität Prag, das Birkbeck College London, die Jagiellonen-Universität Krakow und die Comenius-Universität Bratislava beteiligen. Das Projekt beschäftigt sich mit ethno-kulturellen Minderheiten in europäischen (Groß-)Städten, geht auf deren historische Narrative, migrantische Erfahrungen und gegenseitige Wahrnehmungen ein.

In Potsdam erlebten die Teilnehmer:innen eine Reihe lokalhistorischer und religionswissenschaftlicher Vorträge, und MMZ-Direktorin Miriam Rürup referierte zu „Statelessness and Minority Status: Historical and Contemporary Dilemmas“. Der frühere Potsdamer Flüchtlingspfarrer Bernhard Fricke gab wichtige Einblicke in die Zusammenarbeit von Kirchen und Zivilgesellschaft in Berlin-Brandenburg während der großen Migration 2015/16, und im neuen Potsdamer Synagogenzentrum debattierten Akteure über Unterstützungsmaßnahmen für ukrainische Kriegsgeflüchtete. Im Lepsius-Haus Potsdam, einer langjährigen Partnereinrichtung des MMZ, erfuhren die Summerschool-Teilnehmer:innen viel über den türkischen Genozid am armenischen Volk 2015/16, aber auch über die heutige armenische Diaspora und das Ringen um eine wirksame Erinnerungskultur. Viel Resonanz fand zudem der Vortrag des Historikers Alexander Schnickmann im Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma im Berliner Aufbau Haus am Moritzplatz.

Im kommenden Jahr wird die EUMES Summerschool von den Kolleg:innen der Jagiellonen Universität in Krakow ausgerichtet. (Bericht: Olaf Glöckner)

Schreibworkshop für den Diaspora-Sammelband

Vom 14. bis 18. Juli fand in Berlin ein Workshop mit den Herausgeberinnen und Autor:innen des geplanten Sammelbands zur Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora statt. Mit dabei waren die Projektleiterin und Mitherausgeberin Miriam Rürup sowie Lisa Sophie Gebhard, die das Projekt am MMZ seit zwei Jahren koordiniert. Die Historikerin Sheer Ganor (University of Minnesota) nahm ebenfalls an dem anregenden Austausch teil und konnte im Sommer darüber hinaus als Gastwissenschaftlerin des Hilde Robinsohn-Guest Fellowship in Potsdam forschen. Daneben war der Historiker Guy Miron aus Jerusalem (Open University of Israel) – trotz des anhaltenden Gaza-Krieges – angereist, um erste Entwürfe seines Kapitels zu diskutieren.

Für die anderen drei Kapitel zeichnen jeweils Miriam Rürup, Sheer Ganor und die Historikerin Marion Kaplan (New York University) verantwortlich. Der Historiker Michael Brenner wird die Buchpublikation mit einem Epilog beschließen.

Der Sammelband, der an die renommierte Reihe Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit (C. H. Beck München) anschließt, wird voraussichtlich 2027 auf Deutsch und Englisch erscheinen. Während die fünf Vorgängerbände der Reihe jüdisches Leben innerhalb der deutschen Länder thematisierten, soll nun ein Standardwerk für die Geschichte deutschsprachiger Jüdinnen und Juden außerhalb des deutschen Sprachraums entstehen. Im Fokus stehen die Lebenswelten deutschsprachiger Jüdinnen und Juden nach der Flucht aus ihren Herkunftsländern. Ziel ist es, durch eine Synthese bisheriger Forschung eine erste Überblicksdarstellung der deutsch-jüdischen Diaspora vorzulegen.

Begleitet wird die Buchpublikation durch eine zweisprachige Website, die im Mai dieses Jahres gelauncht werden konnte. Sie hält vielfältige Fallstudien bereit, mit denen sich durch einzelne Biografien und Quelleninterpretationen die „Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora“ in Form von Tiefenbohrungen erzählen lassen. Überblickstexte zu einzelnen Ländern und die Sonderrubrik „Bring Your Own Story“, in der Zeitzeug:innen anhand eines Objektes ihre ganz persönliche Geschichte in Videos erzählen, ermöglichen weitere Einblicke in die Komplexität der deutsch-jüdischen Diaspora. Die Website wächst durch neue Textbeiträge aus dem In- und Ausland, wo sie auf ein sehr großes Interesse stößt. Am MMZ wird sie von Daniel Burckhardt technisch betreut und kontinuierlich ausgebaut:

https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/

Crowdfunding Edut 710

Seit dem 7. Oktober ist Yael Netzer, 2024 Hilde-Robinsohn-Stipendiatin am MMZ (wir berichteten darüber im Dialog #103), Teil einer Organisation namens Edut 710 („Testimony 710“). Diese zeichnet Video-Zeugnisse von Überlebenden auf, um ein Archiv für die Gegenwart und Zukunft zu schaffen – bisher haben sie bereits mehr als 1.700 Zeugenaussagen aufgezeichnet.

Die Organisation basiert ausschließlich auf Freiwilligenarbeit, aber diese Tätigkeit kostet viel Geld. Im letzten Monat hat sich das Projekt an die Öffentlichkeit gewandt, um Unterstützung zu erhalten.

Bislang haben sie mit Hilfe von Hunderten von Unterstützern über 300.000 Schekel gesammelt.

Das Projekt hat noch eine Woche Zeit, um weitere Mittel aufzubringen, die es dem Edut 710-Team ermöglichen, innovative Projekte durchzuführen, den Geschichten der Überlebenden zuzuhören und diese zu bewahren.

Alle Details finden Sie unter diesem Link: https://giveback.co.il/project/86827?lang=en

5 / Mediathek

Neue Staffel des Podcast „Jüdische Geschichte Kompakt“ zum Thema „Deutsch-israelische Beziehungsgeschichten“

Die 16. Staffel wird von Anna-Dorothea Ludewig und Miriam Rürup kuratiert und betrachtet die Geschichte der Beziehungen zwischen dem Staat Israel und der Bundesrepublik aus vier verschiedenen Perspektiven jenseits der politischen und zwischenstaatlichen Diplomatiegeschichte. So liegt es nahe, in der Staffel besonders die Jahre vor der eigentlichen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu betrachten, die sich in diesem Jahr zum 60. Mal jähren. Bewusst haben wir uns für einen historischen Blick auf die Vorgeschichte des heutigen Verhältnisses zwischen der Bundesrepublik und Israel entschieden.

In die Ideen und Themenschwerpunkte dieser Staffel führt Miriam Rürup im Intro dieses Projektes ein. Im ersten Teil erläutert Dr. Jonas Hahn im Gespräch mit Miriam Rürup die ersten Begegnungen und Annäherungen zwischen Deutschen und Israelis über die deutsch-israelischen Studiengruppen, die an verschiedenen westdeutschen Universitäten entstanden und verschiedentlich Reisen nach Israel unternahmen sowie an den Hochschulstandorten in Deutschland eine intensive Debattenkultur zum deutschen Verhältnis zu Israel und Palästina entwickelten.

In einer weiteren Folge sprechen Anna-Dorothea Ludewig und Ines Sonder (beide MMZ) mit Micha Grossmann, dem Leiter des Bauhaus-Center in Tel Aviv, und mit Ron Segal, in Berlin lebender Autor und Filmemacher, über den Kulturaustausch zwischen beiden Ländern sowie die zahlreichen Projekte und Initiativen kultureller Annäherungen zwischen beiden Gesellschaften.

Aus den deutschen Beziehungen zu Israel ist die religiöse Grundierung nicht wegzudenken. Im Gespräch mit Katharina Troppenz, Vikarin in Tegel-Borsigwalde, die unter anderem über die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste geforscht hat, wird es um die zentrale Bedeutung christlicher Perspektiven auf das „Heilige Land“ gehen, die Israel für viele Deutsche besonders machen.

Ein weiterer Aspekt der Staffel wird der Blick auf zivilgesellschaftliche Aktivitäten in Israel sein. In dieser in Kooperation mit dem New Israel Fund Deutschland produzierten Folge spricht Amir Theilhaber (MMZ) mit Lukas Welz (Amcha), Maja Sojref (Geschäftsführung NIF Deutschland) und Jutta Weduwen (ASF). Sie fragen, wie die Beziehungen der israelischen und deutschen Zivilgesellschaften heute aussehen und welche Bedeutung darin die historischen Entwicklungen der letzten 60 Jahre spielen.

Die gesamte Staffel betrachtet die (west)deutsch-israelischen Beziehungen also aus einer vorstaatlichen Perspektive, und bereits in der ersten Folge diskutieren wir, ob gerade die zivilgesellschaftlichen Schritte der Annäherungen in einer Form von Umwegdiplomatie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1965 überhaupt erst ermöglichten.

Link zum Intro:

https://juedischegeschichtekompakt.podigee.io/86-deutsch-israelische-beziehungsgeschichte

6/ Publikation

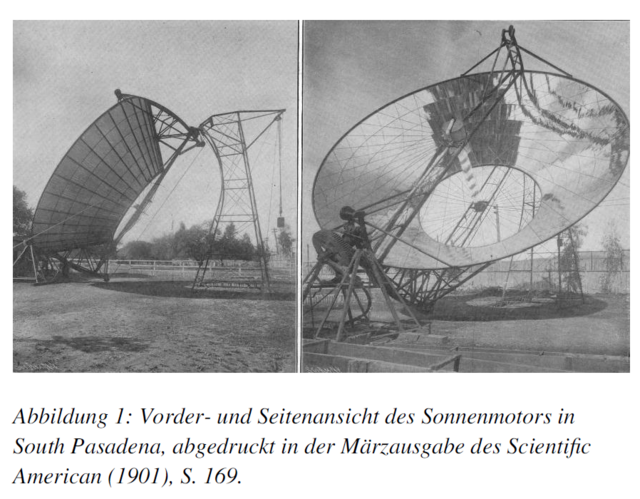

Für die neueste Ausgabe von Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung, Jg.19 (2025), H. 36, hat unsere Kollegin Lisa Sophie Gebhard einen Artikel zu einem bislang unerforschten Themengebiet beigetragen: die Nutzung erneuerbarer Energien im Frühzionismus. Unter dem Titel „Ein Sonnenmotor für Palästina – Davis Trietsch (1870–1935) und die frühen Pläne zur Nutzung der Solarenergie im Zionismus“ zeichnet sie nach, wie schon vor über 120 Jahren der technikbegeisterte Zionist Davis Trietsch auf einen Sonnenmotor aus Kalifornien aufmerksam machte, der die künstliche Bewässerung im brennstoffarmen Palästina effizienter gestalten sollte. Trietschs Pläne zur Nutzung der Solarenergie im Zionismus reihten sich in zeitgenössische Debatten ein, die besonders nach dem Ersten Weltkrieg die natürliche Begrenztheit und Verknappung von Kohle problematisierten und alternative Energieregime diskutierten. Während der Klimaschutz nach heutigen Maßstäben damals noch keine Rolle spielte, verweisen die Diskussionen, die die Pläne zur Besiedlung Palästinas begleiteten, auf die Technikaffinität vieler Zionisten. Ihre Begeisterung reicht bis in unsere Gegenwart, in der ebenfalls viele glauben, dass uns die richtige Technik retten werde.

Der Artikel ist online abrufbar unter: https://www.medaon.de/de/artikel/ein-sonnenmotor-fuer-palaestina-davis-trietsch-1870-1935-und-die-fruehen-plaene-zur-nutzung-der-solarenergie-im-zionismus/